■ 全作品目録 ■年代別目録 1975-1985-1990-1995-2000-2005-2010-2015-

● 蒼壁 1980

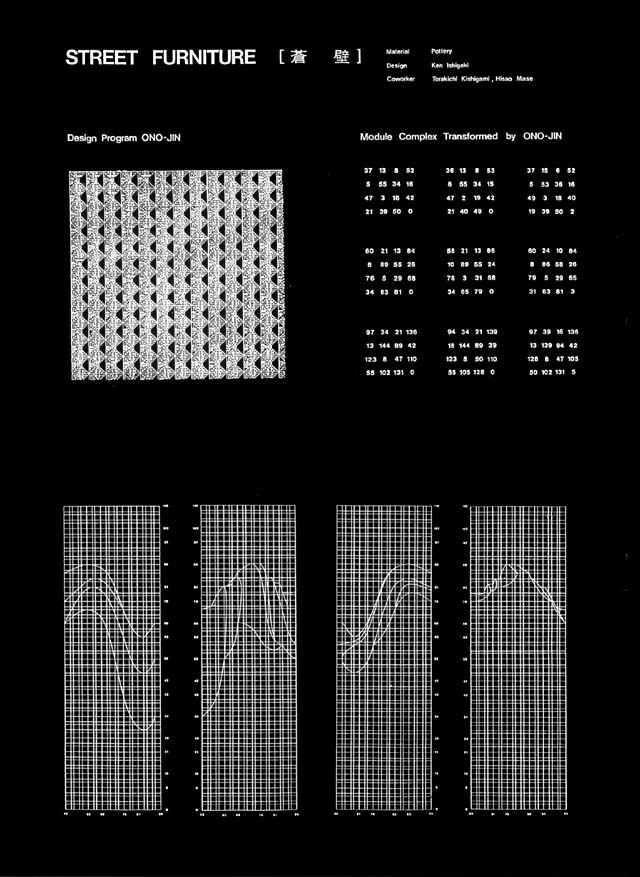

"蒼壁" pottery 1980

第44回新制作展 新作家賞 東京都美術館

Arsnote (Note of Designing Code) ”蒼壁” 1980 第44 回新制作展 東京都美術館

アルスノート

蒼壁 1980

ビルが建ち,蒼き山も望めなくなった. 信楽に行きタタラで造る.

流れは、その所在と運動を反転させる. 上下のない雌型と雄型.その界面の律動.

モデュールのもつ親和力の検証.

長時間の高温焼成は、作品の力学的バランスを検証し、釉は重力を印す.

イメージ

流れは、その所在と運動を反転させる。

表裏一体の境界面には,二つの世界の相克があらわれる.

火炎に耐えるその均衡の有様を見たかった.

構成と構法

従って、この作品は上下のない雌型と雄型の,境界の律動をモチーフとした。このような造形の場合,プロポーションを整える寸法のモデュールは重要な役割を担う.全体と部分の対比,部分と部分の対比,複雑な相互関係をモヂュールが明確に位置付けをしてくれる.感では得られない数理的関係をもメチエとして取り込み,フォルムに微妙な調整を加えて統合する.できあがったマケットを測定し実寸のモヂュールに合わせて図面化することで,いまで言う“形譜の座標符”が記されている.当時はパソコンやプロッターなどもとても個人で手に入れられるような時代ではなかった.図面はドラフターを使って手書きがあたりまえで,よくて烏口による清書.ワイヤーフレームなどとても面倒なので添付の図面のように稜線だけを書き記している.つまり,稜線の間は自由であり,グリッドも1cmが単位の荒い指定である.これが実制作時に解釈の余地を与えることに気付かせたのかもしれない.さらに最後の陶器としての長時間の焼成は、作品の力学的バランスを保証し、釉薬と共に誕生の重力場を記す.思った精度では上がらないが無理のない形に落ち着く.これは火による得度なのであろう.